2021年4月16日,我校举行创智讲堂第七期讲座,主题为“Ecocriticism and Translation Studies”,人文学院郑意长副教授作为主讲人,以生态批评为学理视点为学生讲授科研经验,启迪科研思维。本次讲座由王钰老师主持。

讲座伊始,科研处韩竹老师介绍了我校“创智”系列活动以及我院师生取得的优异成绩,鼓励学生积极参加创智系列活动,提升科研素养。

嘉宾介绍

郑意长副教授

文学博士,毕业于复旦大学。天津财经大学人文学院商务英语系副教授,硕士研究生导师。主要研究方向为翻译理论与实践,主持省部级项目一项,局级项目一项,校教改项目两项,校研究生教改项目一项,出版专著及教材三部,外文社CATTI考试教材编委,在各级各类学术刊物发表论文二十五篇,指导本科生及研究生参与各类学术活动并多次获奖,指导本科生及研究生毕业论文并多次被评为优秀毕业论文。

讲座回顾

郑意长老师以生态批评为切入点,从文献检索、生态批评与翻译研究和作者研究等几个方面对翻译领域的科学研究进行了讲解。

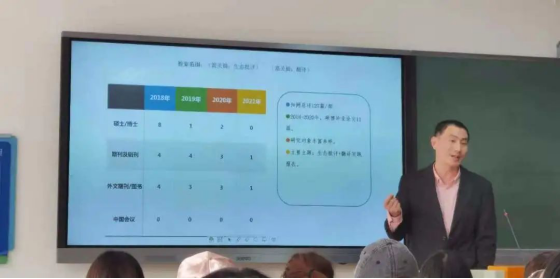

首先,郑老师通过知网数据向同学们介绍了生态批评与翻译研究的研究现状并指出了生态批评与翻译研究选题的目的、意义和重要性。

其次,郑老师从实践出发,以“生态批评视域下鲁迅《药用研究》翻译”为例,生动具体地讲述了“非人类中心主义”、“生态主体间性”及“生态场”等在具体案例里的体现。

最后,在讨论交流环节,郑老师和同学们进行了热烈的互动,回答了同学们对生态批评与翻译研究相关问题的看法及科研的困惑,进一步激发了同学们的研究热情和兴趣。

学生感悟

今天听了郑老师的讲座收获很多。看翻译研究的发展历史,经历了语言学转向,文学转向,文化转向,和哲学转向。郑老师推测下一个翻译研究的转向是生态转向。生态批评视角不一定只能研究动物生物小说,这只是浅表阶层,深层的生态学视角是关注文体、文学和大自然内在的关系。人文领域也可以进行生态文明建设,也有绿水青山。生态学视角在翻译研究中的应用应该过关注主体间性。对于我们应该关注如果看文本,原作和译作应该是相对平等的关系,还有我们对外来词语应该要有正确的认识等这些问题,我们应该用生态精神,来看看有没有新的翻译方法。

——张翼 英语语言文学 研2001

本次讲座,郑老师从生态批评与翻译研究方面进行讲解,针对选题规划、资料查阅等方面进行指导,并分享了他的思考过程。他使用大数据为我们分析了近年来高校的研究方向,提出了研究价值高但仍处于冷门的研究角度,延伸了英语专业的研究方向,极具新意和参考价值。这次讲座使我感受到英语研究的乐趣与意义,对学术交流产生了全新的理解,受益匪浅。

——鲍泽琦 英语1901

郑老师今天向大家介绍的主题“生态批评与翻译研究”选题新颖,尚未有多人涉足。老师也利用知网介绍了全国各高校对于生态批评与翻译研究的研究现状,开展研究的目的与意义,为我们将来的科研选题提供了新的思路。同时,针对翻译学习的方面,郑老师借此主题指出了在翻译中持客观立场的重要性,并以鲁迅先生的生态批评翻译作品为例展示了客观立场应采取的态度。名家的立场与观点使我们受益匪浅,使我们能从另一个角度理解翻译的方法与意义,也能让我们在对待翻译作品与原著时多一份客观与理性。

——王林磊 商英1901

在热烈的掌声中,本场讲座圆满结束。郑意长老师条理清晰的生动表达和丰富实用的案例分析,使晦涩难懂的科研知识更加简单明了,也为同学们的科研选题提供了新的思路,引起热烈反响。